280 Watt Endstufe

Diese Hifi-Endstufe liefert eine sehr hohe Ausgangsleistung von fast 300 Watt (bzw. fast 600 Watt in der Stereoversion), und lässt sich dennoch sehr kostengünstig realisieren. Die Sinus-Leistung ist von der Grösse des verwendeten Trafos abhängig und liegt etwa bei 200 Watt (bzw. 400 Watt Stereo). Durch die Verwendung von Darlington-Transistoren, sowie weiteren technischen Besonderheiten, ist der Aufwand an Bauteilen sehr gering. Eine Ruhestromeinstellung, wie sie bei vielen anderen Transistorendstufen üblich ist, erübrigt sich, und auch der Wirkungsgrad kann sich sehen lassen.

Der Aufbau ist hier mit Texten und Zeichnungen sehr ausführlich beschrieben, so dass eigentlich nichts schiefgehen kann. Allerdings möchte ich auch erfahrenen Elektronikern und Hobby-Bastlern unbedingt empfehlen, die Anleitung sehr genau durchzulesen.

Ein paar Worte zur Klangqualität:

Die Abweichungen im Frequenzgang liegen bei dieser Endstufe im gesamten Hörbereich (20Hz bis 20kHz) weit unter einem dB, was sehr gut ist. Der Klirrfaktor ist dagegen geringfügig höher als bei sehr teuren Endstufen. Allerdings bin ich der Meinung, dass der entsprechende Mehraufwand einer High-End-Endstufe wenig Sinn macht, denn die Unterschiede sind zwar messbar, aber längst nicht mehr hörbar. Und selbst wenn diese Endstufe noch zehn mal mehr Klirrfaktor produzieren würde, könnte man den Unterschied immer noch nicht hören. Bei Lautsprecherboxen lohnt es sich dagegen schon eher, in High-End-Qualität zu investieren, denn da sind die Klangunterschiede generell um ein vielfaches höher, als bei Endstufen.

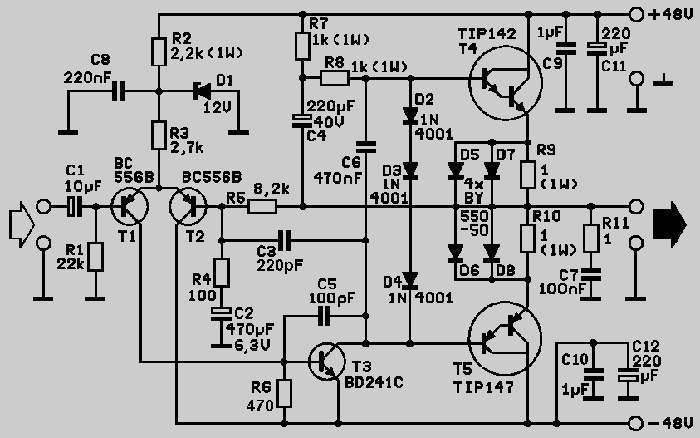

Die Schaltung:

Am Schaltungseingang bilden T1 und T2 einen Differenzverstärker. Die Spannung an der Basis von T2 wird dabei mit der Eingangsspannung an der Basis von T1 verglichen. Nehmen wir nun einmal an, die Spannung an der Basis von T2 ist etwas höher als an T1. Das hat zur Folge, dass T1 leitet, denn an der Basis-Emitter-Strecke von T1 liegen etwa 0,7V, während die entsprechende Spannung an T2 etwas kleiner ist. Die Basis von T3 wird dadurch von T1 angesteuert, so dass auch T3 leitet. Dieser Transistor zieht wiederum die Basis von T4 und T5 gegen Masse, so dass auch die Ausgangsspannung der Schaltung sinkt. Über den Spannungsteiler R4/R5 steuert diese nun aber wiederum die Basis von T2 an. Die Spannung an der Basis von T2, die ja ursprünglich etwas höher war als an T1, nimmt nun soweit ab, bis beide Basisspannungen identisch sind. Dieser Regelvorgang ist im Prinzip der selbe wie bei einem OP mit Gegenkopplung. Die Schaltung regelt die Ausgangsspannung also immer so, dass die beiden Basisspannungen von T1 und T2 identisch sind. Der Spannungsteiler R4/R5 über den diese Regelung erfolgt bestimmt dabei die Verstärkung der Schaltung.

D1, R2 und C8 stabilisieren die Spannung am oberen Ende von R3 auf etwa 12V. Eventuelle Brummstörungen von der Betriebsspannung werden so unterdrückt. D2, D3 und D4 erzeugen die nötige Basis-Vorspannung für die Darlington-Transistoren. Die beiden Emitter-Widerstände R9 und R10 sind relativ hochohmig, so dass auf eine Ruhestrom-Einstellung verzichtet werden kann. Damit der Leistungsverlust in den Emitter-Widerständen gering bleibt, reduzieren die Dioden D5, D6, D7 und D8 den maximalen Spannungsabfall auf 0,7V.

R7, R8 und C4 bilden eine sogenannte Bootstrap-Schaltung. Steigt beispielsweise die Basisspannung an T4 um 10V, so steigt auch die Ausgangsspannung der Schaltung um 10V an. Der Kondensator C4, der mit einem Ende an der Ausgangsleitung hängt hebt nun auch die Spannung am linken Ende von R8 um 10V an. Insgesamt wird also die Spannung auf beiden Seiten von R8 gleichermassen angehoben, so dass sich Spannung und Strom in R8 nicht verändern. R8 liefert dadurch unabhängig von der jeweiligen Ausgangsspannung immer den selben Strom.

C3,C5,C6,C7 und R11 haben nichts mit der eigentlichen Funktionsweise zu tun. Sie dienen lediglich der Unterdrückung eventueller Schwingneigungen.

|

|

Aufbau:

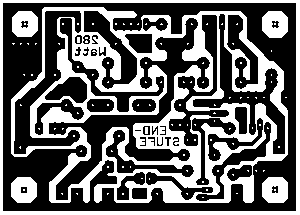

Das Platinen-Layout ist mit 300 dpi und 600 dpi in zwei unterschiedlichen Auflösungen vorhanden, und kann so mit jedem handelsüblichen Laserdrucker auf Klarsichtfolie gedruckt werden. Mindestens ebenso gut (aber billiger) geht es auch auf Pergamentpapier, mit dem man die Platine dann aber etwas länger belichten sollte. Kleiner Tipp: Mit manchen Laserdruckern gelingt es, das Layout zweimal ganz genau deckungsgleich auf das selbe Blatt zu drucken. So bekommt man eine Belichtungsfolie mit ganz hervorragender Qualität.

Achtung: Die Belichtungsfolie muss mit der bedruckten Seite nach unten auf die Platine gelegt werden, so dass die Schrift nicht spiegelverkehrt erscheint.

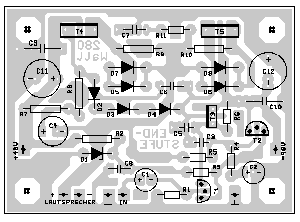

Für die Stereoversion (2 mal 280 Watt) empfiehlt es sich das Layout zweimal nebeneinander zu drucken, und die Schaltung entsprechend auf einer etwas grössere Platine (100 x 160 mm) zweimal nebeneinander aufzubauen. Auch hierfür gibt es bereits eine fertige Layout-Datei ("Stereo 300 dpi").

Die Stereoversion bietet zudem den Vorteil, dass sich die Platine ohne zusätzliche Befestigung, sondern nur an den vier Leistungstransistoren fest an den Kühlkörper montieren lässt. Die Leistungstransistoren werden hierfür – entsprechend der Zeichnung ("Montage") – auf die Unterseite der Platine gelötet. Die Metallseite der Transistoren zeigt dann aber nicht, wie im Bestückungsplan eingezeichnet, in Richtung Platinenrand sondern in Richtung Mitte. (Das gilt natürlich nur, wenn man die Transistoren auf die Platinen-Unterseite lötet.) Auf der Zeichnung "Montage" ist von jedem Kanal jeweils nur ein Endstufen-Transistor zu sehen ist. Die beiden anderen befinden sich genau dahinter.

Kühlung:

Die Transistoren T4 und T5 müssen isoliert (mit Glimmerscheibe, Isoliernippeln und Wärmeleitpaste) auf einen geeigneten Kühlkörper montiert werden. Normalerweise wäre für diese hohe Verstärker-Leistung ein extrem grosser und teurer Kühlkörper (<0,4°C/W für die Stereoversion) erforderlich. Es gibt aber eine sehr viel bessere Lösung, indem man einfach einen Lüfter (mind. 80 x 80 mm) verwendet, den man auf einen kleineren Kühlkörper montiert. Auf diese Weise reicht ein Kühlkörper von etwa 10 x 8 cm völlig aus um den gesamten Stereoverstärker zu kühlen. Die Zeichnung "Montage" zeigt wie’s gemacht wird. Der Kühlkörper sollte allerdings durchgehend (also ohne grössere Lücken) Kühlrippen von mindestens 20 mm Höhe haben. Der Lüfter wird direkt (ohne Abstand) darauf montiert, so dass er in Richtung der Kühlrippen bläst. Damit nicht ständig die selbe Luft zirkuliert und sich immer mehr erwärmt, sollte das Gehäuse der Endstufe mit einer Öffnung versehen sein, an die der Lüfter mit dem Kühlkörper montiert wird, so dass immer frische Luft angesaugt wird. Eine weitere Lüftungsöffnung im Gehäuse ist nötig, damit die erwärmte Luft entweichen kann.

Der Transistor T3 muss ebenfalls gekühlt werden. Hierfür reicht allerdings ein ganz kleines Kühlblech, dessen Kühlfläche nur etwa drei mal so gross ist, wie der Transistor.

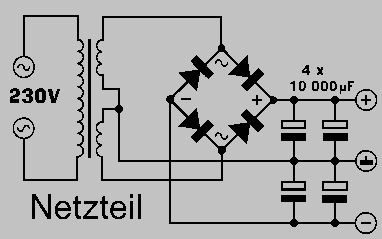

Das Netzteil:

|

Für den Betrieb der Endstufe ist eine doppelte Gleichspannung von ±50 Volt erforderlich. Wer auf Nummer Sicher gehen will, kann die beiden Spannungen vom Netzteil (+50V und -50V) mit jeweils einer 6A-Sicherung (bzw. 12A bei der Stereoversion) absichern. Die Glättungselkos sollten eine Spannungsfestigkeit von mindestens 50 (besser 63) Volt aufweisen. Für die Monoversion reicht zur Not auch jeweils ein 10000 µF-Glättungselko für jede Spannung. Für die Stereoversion sollte man dagegen jeweils zwei oder besser drei Stück parallelschalten. Je grösser die Kapazität, desto stabiler bleibt die Spannung (und somit auch die Ausgangsleistung) bei Belastung. |

Der Trafo sollte eine Leistung von mindestens 240 (besser 350) Watt haben, bzw. 480 (besser 700) Watt für die Stereoversion, wobei man natürlich auch mehrere kleinere aber identische Trafos zusammenschalten kann. Die Trafo-Spannung muss (mit etwa 2 mal 34 Volt) so bemessen sein, dass die Spannung nach dem Gleichrichter den Wert von 2 mal 50 Volt auch im Leerlauf nicht (oder nur geringfügig) überschreitet. Andererseits sollten diese beiden Spannungen in Leerlauf aber auch nicht niedriger als 48 Volt sein, weil sonst nicht mehr die volle Verstärkerleistung erreicht wird.

Stückliste:

|

Widerstände: (0,25 Watt)

R1 = 22 kOhm |

Kondensatoren:

C1 = 10 µF / 16 V / stehend |

|

Halbleiter:

D1 = Z-Diode 12V / 500mW (z.B. ZPD 12V) |

Sonstiges:

Platine (100 x 160 mm für Stereoversion) |

|

Stromversorgung:

Trafo 2 x 34 Volt (siehe Text) |

Technische Daten:

Ausgangsleistung: 280 Watt (bei 4 Ohm und 2 x 49 Volt Betriebsspannung)

Betriebspannung ±48 Volt (±52 Volt max.)

Ausgangs-Impedanz: 4-16 Ohm

Frequenzgang: 20 Hz – 30 kHz (± 0,5 dB)

Mögliche Änderungen:

Der Spannungsteiler R5/R4 legt die Verstärkung der Endstufe fest. Die Widerstandswerte sind so bemessen, dass die volle Ausgangsleistung bei einer Eingangsspannung von 0,5V erreicht wird. Wer eine höhere Verstärkung benötigt kann R4 durch einen etwas kleineren Wert ersetzen. Genauso lässt sich natürlich auch umgekehrt mit einem grösseren Wert die Verstärkung reduzieren.

Wird der Endstufe eine Lautstärke- und Klangregelstufe (oder sonstige Schaltung) mit niedrigem Ausgangswiderstand (<3kOhm) vorangeschaltet, so empfiehlt es sich, R1 durch einen 10 kOhm-Widerstand zu ersetzen.

Da die Endstufe keine Einschaltverzögerung für die Lautsprecher beinhaltet, ist es eventuell ratsam, eine entsprechende Lautsprecher-Schutzschaltung noch zusätzlich einzubauen (um das kurze aber laute Knacken der Boxen beim Ein- und Ausschalten zu unterdrücken).

Robert Sontheimer

![]() Download Bauanleitung, Schaltplan und Bestückungsplan

Download Bauanleitung, Schaltplan und Bestückungsplan